贵州中医药大学副教授彭立科研论文在国际顶尖学术期刊《自然》发表

多彩贵州网讯(记者 聂洪艳)近日,记者从贵州中医药大学了解到,贵州中医药大学第二附属医院心血管内科副教授、硕导彭立,以共同第一作者身份,在国际顶尖学术期刊《自然》(Nature)2022年4月27日期正刊发表题为“Neuroimmune cardiovascular interfaces control atherosclerosis”的研究论文。

据介绍,该研究首次证实动脉粥样硬化斑块的血管外膜和大脑之间可以交换神经信号,从而实现大脑对动脉粥样硬化斑块的感知和控制。慕尼黑大学Mohanta博士和彭立为共同第一作者,Mohanta博士和Habenicht教授为共同通讯作者。彭立负责通过病毒示踪实验鉴定动脉-大脑-神经环路(artery-brain-circuit,ABC)所涉及的通路。

该研究发现,广泛分布的神经-免疫-心血管互作(neuro-immune-cardiovascular interface,NICIs)出现在小鼠和人类动脉粥样硬化中,斑块对应的外膜段显示出广泛的轴突网络,包括轴突末端的生长锥,与免疫细胞形成连接,并局限于中膜平滑肌细胞附近。

nature 文章截图

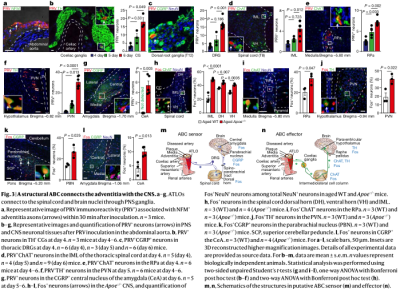

通过使用伪狂犬病毒跨突触示踪技术,发现了小鼠NICI建立的动脉-大脑-神经环路(artery-brain- circuit,ABC),腹主动脉外膜伤害性传入通过脊髓T6-T13背根神经节进入中枢神经系统,多个感觉和交感中枢神经系统神经元被追踪到脑干和杏仁核神经元,交感神经通过脊髓中间外侧神经元和腹腔神经节从延髓和下丘脑神经元投射到动脉外膜。

动脉外膜NICI是动脉粥样硬化的代理前哨传感器和效应器,他们通过识别炎症的炎性信使来识别斑块的位置和血管发炎的位置,然后,他们将炎性信号通过神经转化为电信号传递给大脑,大脑处理这些信号,并将效应信号发送回发炎的血管,这会对炎症产生负面影响,导致动脉粥样硬化恶化。

在动脉粥样硬化疾病进展期间,交感神经和腹腔迷走神经活动增加,作者利用外科手术或化学药物切断了病变动脉和大脑之间的交感神经连接,八个月后作者比较了接受治疗的小鼠和未接受治疗的小鼠,在接受过治疗的小鼠中,动脉粥样硬化外膜神经-免疫-心血管互作解体,动脉粥样硬化病变减少,斑块稳定性增加。因此,外周神经系统利用神经-免疫-心血管互作组装动脉-大脑-神经环路,阻断该环路可减轻动脉粥样硬化。

据了解,《Nature》是世界上最早的国际性科技期刊,自1869年创刊以来,始终如一地报道和评论全球科技领域里最重要的突破,是最有名望的科学杂志之一,是科学界普遍关注的、国际性、跨学科的科学杂志。

作者彭立简介:

彭立,副教授、硕士生导师,研究方向为心血管疾病的中医药防治。兼任中华中医药学会心血管病分会委员、中国中医药研究促进会仲景医学研究分会理事、世界中医药学会联合会舌象研究专业委员会理事等职。厦门市高层次留学人才。长期从事心血管疾病的基础研究,主要采用免疫学技术、细胞及分子生物学技术、形态学技术、网络药理学技术、基因组学技术等研究手段,开展斑块形成、破裂的分子机制研究和中药药效物质基础及作用机制研究。累计主持国家级、省部级等各级课题8项,参与国家级课题4项,以第一作者或通讯作者发表核心期刊论文20余篇,参与高水平SCI论文5篇,参编或主编专著4部。

扫一扫 手机端浏览